1.はじめに

このたび,日本フルードパワーシステム学会より令和6年度の技術功労賞を賜ることになり,大変光栄である.これまでご指導を賜った恩師や上司をはじめ,多くの関係者の皆様に心から感謝申し上げます.

筆者は1985年に中国・武漢理工大学にて油圧システムのシミュレーションに関する研究で修士課程を修了し,同大学に4年間勤務した後,1989年に来日した.上智大学の故・高橋教授の研究室にて1年半ボンドグラフを用いた油圧システムのシミュレーション技術を研修した後,同大学大学院理工学研究科博士後期課程に進学し,池尾教授の指導のもとで空気圧に関する研究を開始した.1995年に博士号取得後,SMC株式会社に入社し,以来空気圧技術の研究開発を継続してきた.本稿では,空気圧と出会ってからの30数年間にわたる研究開発およびその他関連活動について紹介する.

2.大学での学位研究1)~3)

1991年夏,池尾教授の案内でSMCつくば技術センターを見学する機会を得た.谷和原に移転したばかりの新しい建物は清々しい雰囲気に満ちており,その印象はいまなお鮮明に記憶している.ショールームに展示された製品群を目にし,中国で抱いていた空気圧製品に対する印象が一変した.案内役を務めた当時の久々湊部長から,空気圧システムにおける結露の問題について説明を受けたことが,博士研究テーマ設定の契機となった.

空気圧システムにおける結露は,圧縮空気中の水分がアクチュエータや配管内部に発生する「内部結露」と,冷却された機器表面に環境空気中の水分が付着する「外部結露」に大別される.いずれも長時間の繰り返し動作後に発生し,影響因子が多く再現性に乏しいという特徴を持つ.学位研究では,内部結露に着目し,タンクからの空気放出という簡易なモデルを用いて,放出過程における凝縮の発生条件や影響因子の解明を試みた.

理論解析には,超音速ノズルやキャビテーション中の気泡における凝縮現象の研究で用いられている「均一凝縮理論」を採用した.この理論は,曲面の相平衡条件とアレニウスの反応速度理論に基づき臨界核半径や核生成率を算出し,さらに気体分子運動論に基づき液滴の成長速度などを見積もるものである(図1).本研究では,この理論を用いて凝縮水量の時間変化を計算可能にし,初期の温度と湿度および空気中の固体粒子の存在が凝縮発生に与える影響を明らかにした.また,空気圧システムにおける結露を予測するにあたり,均一凝縮理論が従来の平衡凝縮理論よりも適していることを実験的に検証した.

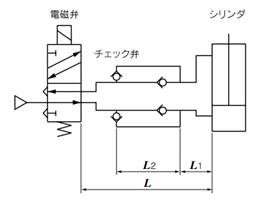

空気圧シリンダ内部での結露現象の理論解析には,凝縮に加えて蒸発,液滴の合併・分離,壁面衝突なども考慮する必要がある.そこまでの解析には至らなかったが,実験により,シリンダ作動時の内部結露は,断熱膨張によるミストの発生,空気との密度差によるミストの移行,配管の袋小路構造によるミストの排出困難といった複数の要因によって生じることを明らかにした.この知見をもとに,チェック弁とバイパス管を用いて結露防止回路を考案し,特許出願を行った(図2).

これらの研究成果により,1995年にSMC賞を受賞した.入社後は当該研究を継続するとともに,結露の発生メカニズム,予測手法および防止策をまとめた技術資料を整備し,さまざまな結露問題に対する顧客対応に活用した.

3.企業での技術研究4)~7)

筆者はSMC株式会社に入社以来,現在に至るまで技術研究部に所属し,空気圧機器の選定,システムの特性解析,省エネルギーに関する基礎研究に従事してきた.ここでは,いくつかの研究事例を紹介する.

(1)選定ソフトの開発

1990年代半ば,自動化装置のコンパクト化に伴い,小型シリンダの需要が急増していた.小型シリンダでは配管の動特性の影響が無視できず,その選定のために高度なシミュレーション技術が必要となる.当時,空気圧業界には動特性シミュレーションソフトウェアが存在せず,ストローク時間などの計算は経験式に頼るのが一般的であった.

この課題に対しては,東京工業大学の香川教授に依頼し,管路系を含む空気圧システムのシミュレーションに関する基礎研究を実施して頂いた.これを受け,弊社では空気圧シリンダ駆動システムの機器選定ソフトの開発に取り組むことになった.

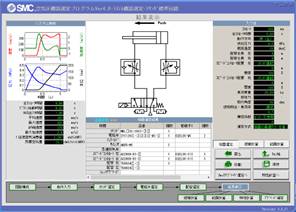

開発において最も困難であったのは,計算の安定性と高速性を両立させることであった.この課題を解決するために,容量抵抗系の時定数,ばね質量系の固有振動数,管路系のクーラン数などの動特性パラメータに基づき,数値計算が発散しない最大時間刻みをリアルタイムで逆算する手法を開発した.その結果,任意の機器構成に対して,安定かつ高速な計算を実現した.

1999年の第19回油圧・空気圧国際見本市で,空気圧業界で初めて精度10%以内の動特性シミュレーションを導入したシリンダ駆動システム選定プログラムとしてデビューした.ユーザは,十分な専門知識がなくても,「何秒で何キログラムの負荷を何ミリストローク動かしたい」というような条件を入力するだけで,最適な構成機器群が迅速かつ正確に選定される.

その後も大学との連携を継続し,分岐・合流回路やマニホールド回路など複雑なシステムのシミュレーション技術を開発するとともに,結露判定などの機能も組み込むことで,プログラムの高度化を図った.現在でも設計支援ツールとして,当社のウェブサイトを通じて世界中のお客様に無償で提供している(図3参照).

(2)省エネ関連研究

空気圧の省エネは,コンプレッサーの運転効率向上,管路系における圧損と漏れの低減,末端装置の空気消費量改善など,さまざまな課題がある.筆者は在籍期間中,省エネに関する基礎研究,省エネパンフレットの編集作成,ユーザ向け講習会の実施,特定顧客向け省エネプログラム開発など,多岐にわたる省エネ関連業務に携わってきた.

ここでは,基礎研究の中でも代表的なものとしてエアブローの省エネについて紹介する.

エアブローは空気消費量が大きく,多くのお客様から省エネの提案,選定ソフトの開発が求められていた.その要望に応えるため,我々は各種ノズルの基本特性とブロー効果を,実験および解析により把握することを試みた.

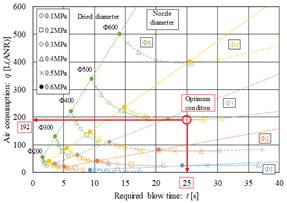

一例として,ワーク洗浄後の乾燥工程において,最適なブロー条件を確立するための研究を行った.単孔ノズルを用いて,種々の直前圧・ノズル径・ワーク距離の条件下で,一定量の水で濡らした金属平板に対してブローを行い,乾燥面積の時間的変化を記録・分析した.

その結果,乾燥面積は時定数がほぼ一定である指数関数で表現でき,最大乾燥面積は流量によって決定されることを明らかにした.これにより,ブロー条件(直前圧,ノズル径,ワーク距離),ブロー効果(乾燥面積),およびブローコスト(所要時間,空気消費量)の関係を整理し,所定の乾燥面積を達成するためのブローコストを最小化する手法を確立した(図4).

ワーク乾燥以外に,加工孔の排水や切粉の除去などの典型的な用途に対しても,同様のアプローチで最適な選定方法を確立し,さらにプログラム化できれば,工場の省エネ化に大いに寄与することが期待される.

(3)全空気圧回路設計

電気を使用せず,空気圧のみで機器を制御する「全空気圧回路」は,システム構築の効率性や稼働時の安全性の観点から,さまざまな産業分野で活用されている.筆者は営業への技術支援業務では,数多くの全空気圧回路設計を経験した.ここでは複雑な論理制御を実現し,かつ空気圧のセンシング機能を活用した一例を紹介する.

客先であるK社は,工場や物流倉庫などで使用される自動開閉シャッターのメーカである.主力製品は電気式であるが,防爆仕様の製品として全空気圧制御を採用する製品開発を希望していた.要求仕様には,①紐スイッチによる制御,②障害物検知という2点の特殊な要件が含まれていた.前者は,フォークリフト運転者などのために設置された紐スイッチ1つで,通常の「上昇・下降・停止」の3つのボタンを代替するものである.後者の障害物検知は,シャッターが下降中に障害物に接触した場合,それを検知して自動的に反転上昇するという安全機能である.

これらの要件を満たすために,筆者は特殊な論理回路を設計し,空気圧系の応答遅れによって生じるチャタリング現象の解消や,シリンダ内圧の変化を利用した障害物検知の感度最適化など,さまざまな工夫を施した.初回のテストでは,センサ類を使用していないにもかかわらず,障害物に接触するとシャッターが見事に反転上昇した様子を見て,客先の皆様は大いに驚かれた.この装置は,K社にとって業界初の全空気圧式防爆仕様製品となり,弊社としては空気圧技術の新たな応用を実現した事例と言え,共同で特許出願をする形となった(図5).筆者にとっては,空気圧の魅力と可能性を再認識した印象深い案件であった.

4.工業会と学会活動8)~10)

(1)工業会活動

筆者は2004年から2024年まで,フルードパワー工業会の空気圧システム分科会に参加し,空気圧システムの通則,図記号,用語など規格のISO審議対応,JIS原案作成および工業会団体規格の作成に携わってきた.2010年から2016年までは主査を務め,JIS B 8370の改訂をはじめとする各種活動を主導した.

JIS B 8370は,空気圧システムおよび機器の安全に関する規格である.対応する国際規格ISO 4414が2010年に全面改正されたことを受け,同年にJIS原案作成委員会がシステム分科会に設置され,JIS化作業を開始した.筆者は,主査の立場で技術内容の確認と調整,規格本体および解説の草案作成,対応油圧規格との整合,規格協会の審議対応などに携わり,これまで培ってきた専門性を活かして規格発行に貢献した.また,同規格の実用指針としての「空気圧システムの安全確保のためのリスク低減ガイドブック」の制定に注力した.

また,2005年からは,空気圧機器の流量特性試験方法に関する国際規格ISO 6358の改正提案を目的とした「空気圧機器流量測定分科会」にも参加した.当分科会の主査は,弊社の小根山課長が務めていた.筆者は分科会の委員として,また小根山の社内部下として2013年このISO規格が正式に発行されるまでの8年間にわたり本プロジェクトのさまざまな活動に携わった.

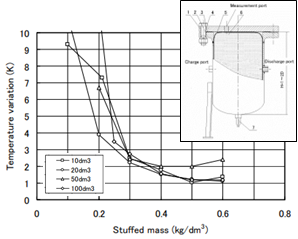

等温化タンクの設計・製作・性能試験をはじめ,電磁弁・スピコン・サイレンサなどの機器に対する各種試験方法の検証,ドラフト作成,審議対応に至るまで,地道な作業を数多く積み重ね,試験条件や試験手順の明確化,特性値の算出方法の確立といった技術内容の整備に,わずかながらも貢献した(図6).

(2)学会活動

筆者は,来日翌年の1990年に徳島眉山会館で開催された秋季油空圧講演会に参加し,「ロジック弁を用いた油圧回路の基本特性の解析」を発表した.これが学会との最初の出会いであった.同講演会では浙江大学の駱涵秀教授による特別講演の通訳も務めた.講演直後,東京工業大学の香川教授から「君の日本語の語尾はもうすこしだね」と声をかけられたことを今でもよく覚えている.いろいろな思い出があったが,何よりも徳島の阿波踊りが最も印象に残っている.

それ以来,筆者は学会の講演会,セミナー,国際シンポジウムなどに数多く参加し,二十数件の研究発表をさせて頂いた.また,以下の研究委員会に参加し,学会とのかかわりは長年にわたって密に続けてきた:

・シリンダ動特性シミュレーション分科会(委員長:小山教授)

・空気圧システムシミュレーション研究特別委員会(委員長:香川教授)

・空気圧機器流量特性評価研究委員会(委員長:故・黒下教授)

・空気圧システム省エネ研究会(委員長:則次教授)

・流体現象研究委員会(委員長:香川教授)

2002年から2006年までは編集委員を務め,特集参画,執筆依頼,記事査読などに加え,「アジアにおけるフルードパワー技術」や「流れの数値解析入門」などの特集では,中国の大学関係者への原稿依頼や和訳編集など,やや特別な役割も担った.さらに,2015年から2024年までは企画委員として活動し,多くの行事の企画と実施に参与した.2019年の製品技術紹介セッションおよび2022年の併設セミナーでは主査を務めた.長年にわたる学会活動を通じて,多様な情報や視点に触れる機会を得ることができ,自身の業務に大きな助けとなったと同時に,人生においても非常に貴重な経験となった.

5.おわりに

本稿では,筆者がこれまで携わってきた空気圧技術に関する研究開発および関連活動について紹介した.空気圧との出会いから30数年,研究者・技術者として,様々な課題と向き合いながら歩んできた.これらの経験は,すべて多くの方々の支えと協力によって成り立っており,改めて深く感謝申し上げる.

今後も,これまで培ってきた知見と経験を活かし,フルードパワー技術のさらなる発展と学会活動の充実に,微力ながら寄与できるよう努力していきたいと考えている.

参考文献

1) 張・池尾・高橋・桜井:空気圧システム中における結露に関する研究(第1報,均一凝縮理論による解析),油圧と空気圧,26-1,93/99,(1995)

2) 張・池尾・高橋・桜井:空気圧システム中における結露に関する研究(第2報,実験),油圧と空気圧,26-2,191/196,(1995)

3) 西川・張・池尾・桜井・高橋:空気圧システムの結露に関する研究,平成8年秋季油空圧講演会講演論文集(1996),pp.57/60

4) 張:空気圧システムの最適な機器選定ツール,フルードパワーシステム,33巻4号(2002.07),pp.38/43.

5) 張,妹尾,小根山:空気圧複雑回路を対象とする機器選定プログラムの開発,平成16年秋季フルードパワーシステム講演会講演論文集,(2004.11),pp.206/208.

6) 妹尾,張本:駆動システムにおける省エネルギー,機械設計,10月号,(2020)

7) Kurakami, Koga, Harimoto: Research Regarding the Energy Saving Conditions of the Air Blow for Removing and Drying Out Water, 11th JFPS International Symposium on Fluid Power, Hakodate, Japan, (2021.10).

8) 張,妹尾,小根山,叶:等温化タンクの開発,平成16年春季フルードパワーシステム講演会講演論文集,(2004.05) ,pp.115/117.

9) 張,妹尾,小根山:空気圧機器の流量特性の定義と試験方法,平成22年 春季フルードパワーシステム講演会論文集,(2010)

10) 張:JIS B 8370:2000 空気圧システム通則の改訂,45-2,34/36,(2014)

著者紹介

はりもと ごへい

張本 護平 君

1995年上智大学大学院修了(工博),現在SMC ㈱技術研究部に勤務.空気圧システムの省エネ, 特性解析など基礎研究に従事.日本フルードパ ワーシステム学会会員.

harimoto.gohei(at)smc.com

図1 凝縮核生成と液滴成長の概念図 |

図2 結露防止回路 |

図4 空気圧機器選定プログラム |

図3 平板乾燥用途のノズル選定線図 |

図5 全空気圧式自動開閉シャーター |

図6 等温化タンクの性能 |